『月刊地方議会人』2020年12月号

特集『「働き方改革」の先に待つ結果』

「在宅勤務が露呈した長時間労働抑制と労働者の私的自由の矛盾」

2020年は本来、働き方改革が本格化する年のはずでした。長時間労働抑制のための時間外・休日労働の上限規制が中小企業にも拡大するとともに、非正規労働者の均等・均衡処遇を目指すいわゆる日本的同一労働同一賃金が大企業・派遣分野に適用され、さらにいわゆるパワーハラスメントの措置義務が企業にかかるようになったからです。しかし、年初以来急速に蔓延しパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症によって、労働問題における関心事はそれに伴う休業や失業への対応にシフトし、雇用調整助成金や様々な労働市場セーフティネットをめぐる議論が沸騰しました。

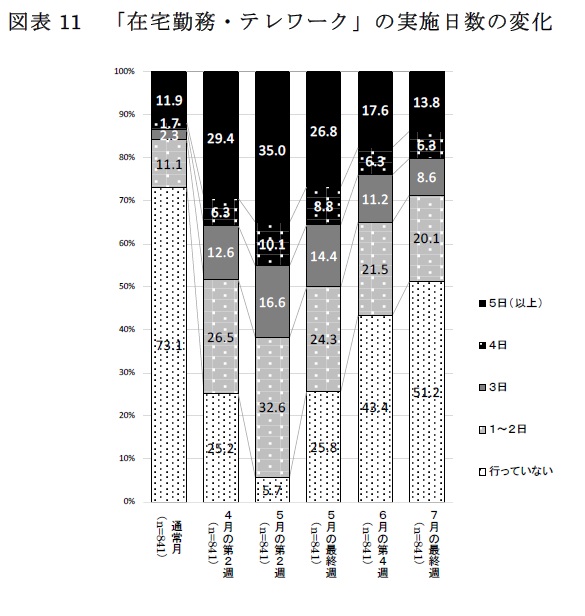

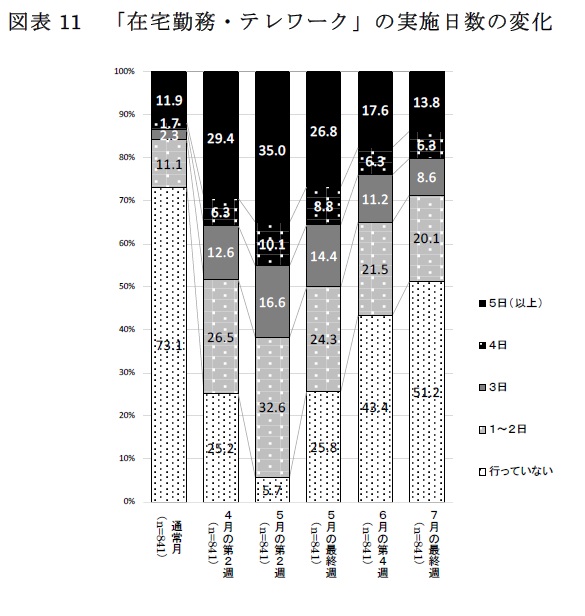

そうした中で、働き方改革の一テーマでもあったある働き方が注目を集めました。新型コロナウイルスへの感染のおそれを避けるために、会社に出勤せず自宅で勤務する働き方、在宅勤務です。本年2月末に政府がテレワークや時差出勤の活用を呼びかけてから在宅勤務を実施する企業が増え、とりわけ4月に入って政府による緊急事態宣言が発せられると急上昇しました。しかし、5月末に緊急事態宣言が解除されると、徐々に減少していきました。その状況を、労働政策研究・研修機構が8月に発表した「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(一時集計)結果」で見ると、図のように5月中旬に向けて急速に広がったものの、同月末からは徐々に萎んでいったことが窺えます。

現在、在宅勤務やテレワークを直接規律する法令は存在しませんが、2018年2月に策定された「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が、法的拘束力はないにせよ、一応の規範的文書となっています。これは、その前身である、2004年3月に策定され、2008年7月に改定された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を全面改定したものです。しかしこれに対しては、政府の規制改革推進会議や経団連から過剰規制であるとしてその見直しが求められています。

既にコロナ禍前の2019年6月の「規制改革推進に関する第5次答申」では、2018年ガイドラインが「テレワークを行う際の長時間労働対策として「時間外・休日・深夜労働の原則禁止や使用者等による許可制とすること等」が有効とされているが、テレワークのみ殊更に深夜労働等の原則禁止を示すガイドラインの記載は、通常の事業場での働き方に比べて制約が大きいという認識を与えかねない」として、その見直しを求めていましたし、2020年10月の「当面の審議事項」では、「労働時間管理や労働環境などの労働関係の規制・制度について、テレワーク推進の観点からガイドラインで制度の取扱いや運用の明確化や柔軟化等を行う」と、さらに踏み込んだ規制緩和が展望されています。これと平仄を合わせて、経団連も同月河野太郎大臣に建議した「改訂 Society 5.0の実現に向けた規制・制度改革に関する提言」の中で、「時間や場所にとらわれない柔軟な働き方」であるテレワークのガイドラインが「テレワーク時の時間外・休日・深夜労働の原則禁止を例示するなど、新しい生活様式としてのテレワークを促進する内容とは言い難い」と批判し、「テレワーク時の残業に関する企業の萎縮効果を招くおそれがある「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」との記述を削除すること」などを求めています。

これに対して、労働組合の連合は9月の取組み方針で、「テレワークの実施に当っても、労働基準法例が適用されるため、長時間労働の未然防止策と作業環境管理や健康管理を適切に行うための方策をあらかじめ労使で検討する」と警戒的です。実は上記2018年ガイドラインの策定に向けた厚生労働省の柔軟な働き方に関する検討会において、連合は「テレワークにおける事業場外労働のみなし労働時間制の適用は慎重であるべき」と主張し、新ガイドラインのトーンが通常の労働時間の適用を原則とする方向となった経緯があるのです。

もともと、日本で初めて在宅勤務について政府がその見解を明らかにしたのは、2004年3月の通達「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法第38条の2の適用について」ですが、そこでは、一定の要件を満たせば在宅勤務に事業場外労働のみなし労働時間制を適用できるとしていました。これは営業マンや新聞記者、出張などに適用される労働時間制度で、裁量労働制と同じく、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ8時間なら8時間と決めた時間だけ働いたものとみなすという制度です。在宅勤務についても、①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること、②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと、の3要件を満たせばこの事業場外労働のみなし制を適用できるというのがこの通達で、同時に出された2004年ガイドラインでより詳しい記述がされていました。

その後、経済財政諮問会義の労働市場改革専門調査会で議論がなされ、それを受けて2008年7月に通達とガイドラインが改定されました。それは、上記②の要件とは、使用者からの具体的指示に労働者が即応しなければならない状態ではないという意味であって、単に回線がつながっているだけで労働者が情報通信機器から自由に離れていいのであればみなし労働時間制を適用できるということを明確にするものでした。在宅の労働者をパソコンの前に縛り付けるようなものでない限り、これら通達やガイドラインは、在宅勤務のデフォルトルールを事業場外のみなし労働時間制とするものであったと言えるでしょう。

ところが、現行の2018年ガイドラインは、対象を在宅勤務以外のモバイル勤務やサテライトオフィス勤務にまで拡大したことも影響しているのかもしれませんが、テレワークのデフォルトルールを通常の労働時間制度、つまり会社の職場で普通に働く労働者に適用されるのと同じ仕組みにしています。事業場外労働のみなし制は、フレックスタイム制や裁量労働制と並んで例外と位置付けられているのです。もっとも、その事業場外労働のみなし制を適用する要件自体は旧ガイドラインと同じです。その意味では、なんら規制強化をしたわけではないとも言えます。これまで通達やガイドラインで明示してこなかった部分を改めて明示しただけだとも言えるからです。

ただ、とは言いながら、長時間労働を抑制するために、労働時間管理を厳しくせよというニュアンスは新ガイドラインの全体にわたって滲み出ています。上記規制改革サイドや経団連から批判されている部分も、あくまでも「テレワークにおける長時間労働を防ぐ手法として・・・考えられる」と書かれており、その「テレワーク時の時間外・休日・深夜労働の原則禁止」も勧奨の例示に過ぎないのですが、これを参考にテレワークを実施しようとする会社にとっては、相当に強制的なニュアンスを持って受け取られている可能性はあるのでしょう。こうしたニュアンスが2018年ガイドラインに横溢しているのは、連合の主張もありますが、同年に成立した働き方改革推進法において長時間労働の抑制が最大の柱となっていたことが大きいと思われます。つまり、労働時間管理を厳しくし、それによって長時間労働をしないようにすることこそが、労働者の利益にかなう良いことだという認識が背後にあったのでしょう。

しかし、今回のコロナ禍で極めて多くの労働者が否応なく在宅勤務をせざるを得なくなったことにより、在宅勤務をめぐるもう一つ別の労働者の利益があることが意識されるようになりました。それは、労働時間管理を厳しくすることは、自宅に居る労働者の一挙手一投足を会社が管理しようとすることであり、労働者の私生活への会社の介入を強めることでもあるという側面です。新聞報道等でも、常時ウェブカメラ接続で在宅勤務を求められるとか、離席する際にはチャットで投稿しなければならないといった不満が取り上げられています。(長時間労働抑制の観点からは推進すべきではないと思われている)事業場外労働のみなし制を適用するための要件である「即応しなくても良い」とか「離席しても良い」といったことは、実はそれ自体が労働者が自宅で快適に労働を遂行するための要件でもあったわけです。なまじ労働者の利益だと思って、通常の労働時間制度の適用にこだわり、そのために在宅の労働者の一挙手一投足を監視するようなことになれば、かえって労働者は息が詰まり、不満を嵩じさせるでしょう。

実はこの問題意識は、旧ガイドラインには明記されていたにも拘わらず、2018年ガイドラインでは消えています。というのは、旧ガイドラインでは、事業場外労働のみなし制を適用する理由として、「在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから」と書かれていました。単に会社の外に居てつかまえにくいから労働時間を算定し難いというのではなく、自宅に居る労働者の一挙手一投足を監視するようなことは望ましくないという価値判断がその裏にあったように見えます。ところが、2018年のガイドラインでは、自宅以外のテレワークも対象に含められてことも一因かもしれませんが、そうした労働者の私生活への配慮の側面が消えてしまっているのです。

上記最近の動きを見ると、一見、規制改革サイドや経営側が長時間労働を求め、労働側がそれを否定しているようにも見えますが、少なくとも在宅勤務という働き方においては、それに加えて、労働時間管理の厳格化が労働者の私生活の自由と矛盾するという側面にも目を向ける必要があるでしょう。もちろん、だからといって、在宅で目が行き届かないからという理由で、野放図な長時間労働を許していいというわけでもありません。ここでは、長時間労働の抑制と私的自由の確保という二つの種類の労働者の利益が相克し合っているのです。それゆえ、在宅勤務をめぐる議論は、この利益の二重性に耐え、単純で一面的な議論に転落しないように注意する必要があるのです。

そうした中で、働き方改革の一テーマでもあったある働き方が注目を集めました。新型コロナウイルスへの感染のおそれを避けるために、会社に出勤せず自宅で勤務する働き方、在宅勤務です。本年2月末に政府がテレワークや時差出勤の活用を呼びかけてから在宅勤務を実施する企業が増え、とりわけ4月に入って政府による緊急事態宣言が発せられると急上昇しました。しかし、5月末に緊急事態宣言が解除されると、徐々に減少していきました。その状況を、労働政策研究・研修機構が8月に発表した「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(一時集計)結果」で見ると、図のように5月中旬に向けて急速に広がったものの、同月末からは徐々に萎んでいったことが窺えます。

そうした中で、働き方改革の一テーマでもあったある働き方が注目を集めました。新型コロナウイルスへの感染のおそれを避けるために、会社に出勤せず自宅で勤務する働き方、在宅勤務です。本年2月末に政府がテレワークや時差出勤の活用を呼びかけてから在宅勤務を実施する企業が増え、とりわけ4月に入って政府による緊急事態宣言が発せられると急上昇しました。しかし、5月末に緊急事態宣言が解除されると、徐々に減少していきました。その状況を、労働政策研究・研修機構が8月に発表した「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(一時集計)結果」で見ると、図のように5月中旬に向けて急速に広がったものの、同月末からは徐々に萎んでいったことが窺えます。